miércoles, 19 de diciembre de 2012

Tiroteos

Una madre amorosa y dedicada a su hijo raro, al que educa en casa hasta convertirlo en un joven de mente aguda pero no muy equilibrada, y que de paso colecciona armas por lo que pueda ocurrir -incluso un fusil de asalto-, es algo demasiado exótico. O parece demasiado exótico, si asumimos que los usos estadounidenses deban ser menos sorprendentes que los usos de los Pashtun, los Mundugumor o los Yanomami. No lo son, y la infeliz madre del infeliz asesino de Newtown es incomprensible para el ciudadano medio de Brasil o de España. Esa desconfianza enfermiza hacia el Estado y esa ansia de armarse hasta los dientes para defenderse de todo tipo de enemigos empíricos o virtuales -que acaba con frecuencia en masacres causadas por eso que se llama fuego amigo- se ve como una muestra más de que el ciudadano estadounidense medio tiende al cretinismo. Es una descalificación apresurada.

En Brasil, no ha costado mucho recordar que la cifra anual de muertos por arma de fuego supera con creces la americana , en términos absolutos y mucho más en términos relativos (lo mismo ocurre en comparación con el violentísimo México). Y eso aunque el número de armas sea muchísimo menor, así como su calibre, y aunque a la cultura pistolera del far west que supuestamente impera en los USA corresponda, en Brasil, una índole pacífica y cordial. Lo que en Brasil no se comprende bien es que las armas las haya coleccionado una madre: un padre medio descerebrado sería más comprensible. Tampoco se comprende que alguien se dedique a asesinar en abstracto y sin motivos individualizados a un grupo de desconocidos. Las altísimas tasas brasileñas de homicidio son intersubjetivas y a su modo cordiales. Entrar en una discusión con otro conductor por cuestiones de tránsito es, por ejemplo, muy peligroso; es por ello que una campaña publicitaria del gobierno brasileño recomienda al público que cuenta hasta diez y piense. En Estados Unidos parece que el problema está, por el contrario, en gente que pasa demasiado tiempo contando y pensando. El tiro por la culata tampoco es desconocido en Brasil: muchos ciudadanos que se quejan de las sopas bobas que el gobierno reparte entre la población de baja renta no tienen inconveniente en proporcionar pistolas bobas al hampa media-baja, y buena parte del armamento que usan asaltantes modestos procede de la panoplia que la clase media se compra para defenderse de ellos. A pesar de todo eso, y aunque en Brasil no exista el poderoso lobby norteamericano del rifle, un referéndum que se celebró hace unos años con la intención de prohibir la tenencia privada de armas obtuvo, para desconsuelo de sus promotores, una aplastante victoria de los pro-bala. Es que en Brasil la gente -incluso la gente que no tiene posibilidades de comprarse un arma, ni de robarla- desconfía también del Estado, hay quien dice que con muchos motivos.

Así que la razón está, como de costumbre, en boca de los ciudadanos europeos -los españoles, por ejemplo- que se escandalizan de que alguien ignore que las armas son un peligro, y deben estar, si es que deben estar en algún lugar, en manos de los cuerpos de seguridad del estado, especializados en usarlas con criterio. En Europa hay muchísimas menos armas que en cualquier país americano y las tasas de homicidio por arma de fuego son muchísimo menores; y las tasas de homicidio en general son bajas, porque sin armas de fuego el homicidio es siempre engorroso y poco eficiente. Todo eso es indiscutible y, por lo tanto, no tiene discusión, parafraseando a un torero famoso. El único problema está en que en Europa eso es posible debido a una confianza general en el Estado; y esa confianza puede llegar a ser más peligrosa que tener armas en casa, cuando llega a volverse una especie de letargo. No, no me refiero a que sea aconsejable armarse para defenderse del maleante común o del ejecutor de hipotecas, claro está que no lo es. Pero dejar la cosa pública en manos de unas cuantas castas de representantes y especialistas, limitándose a disparar de vez en cuando eso que dicen que es un arma temible, a saber el voto, se ha revelado fatídico, y quizás irreversible. A fuerza de confiar en los que usan con criterio las armas de todos y el dinero de todos se ha llegado a una situación que, reconozcámosla, es también bastante exótica. Tanto que no es totalmente descartable -toquemos madera- que se llegue a un punto en que andar por la vida con un Colt 45 no sea, a pesar de los pesares, tan mala idea.

viernes, 7 de diciembre de 2012

El inquisidor de Velázquez

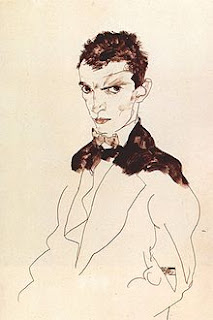

Y hablando de Velázquez, acaban de descubrir un cuadro suyo -lo que no ocurre todos los días. Es el retrato de Don Sebastián García de Huerta, que no era un inquisidor como ha dicho la prensa, siempre fantasiosa. Aquí cuento su verdadera historia, en exclusiva para los lectores de este blog.

El primer encuentro de Don Sebastián con la Inquisición fue pura coincidencia: nació en 1576 en La Guardia de Toledo, un lugar donde un siglo antes había ocurrido el horrible crimen del Santo Niño. Unos judíos torturaron y crucificaron a un niño cristiano antes de arrancarle el corazón para usarlo en brujerías. No importa que nunca se encontrase el cuerpo de la víctima sin nombre (subió al cielo o resucitó, dependiendo de las versiones), ni que nadie echase de menos a ningún niño: el primer acusado había sido detenido muy lejos de allí, por sospechas de que practicaba el judaísmo a escondidas, pero después de largo interrogatorio acabó confesando y entregando a sus cómplices, que también confesaron el crimen, igualito a ciertos cuentos de horror muy divulgados en la época. Insistían en decir que todo era mentira cuando dejaban de torturarlos. El proceso acabó con la quema de algunos judíos y colaboró mucho para la expulsión de todos los demás.

El segundo encuentro de Don Sebastián con la Inquisición consistió en tornarse secretario del Gran Inquisidor Bernardino de Sandoval y Rojas, cuando estaba en marcha la complicada operación de expulsar de España a los moriscos, decidida unos años antes. El artista Ángelo Nardi, a quien Don Sebastián patrocinó encargándole pinturas para una iglesia que él financiaba, había venido a España a participar en un concurso para un cuadro conmemorativo de esa decisión magnánima. El concurso, por cierto, lo ganó Velázquez, aunque el cuadro que pintó desapareció en un incendio.

Pero esas coincidencias no deberían hacernos pensar que Don Sebastián fuese un sombrío guardián de la Fe; tenía, probablemente, un corazón burocrático. Hijo de un tal Alonso García y de una tal Bárbara o Bárbola de Huerta, fue tomado en custodia desde muy pequeño por su tío materno, Francisco de Huerta, un clérigo; la maledicencia popular asegura que los sobrinos de los eclesiásticos solían ser sus hijos -de hecho Don Sebastián firmó siempre con el apellido de su tío- pero sea como sea lo cierto es que los trataban como si fuesen hijos, y a todo lo demás como si fuese el patrimonio que debían dejar a sus hijos. Así Don Francisco, al morir, fundó para su sobrino una capellanía vitalicia y lo encomendó a los cuidados de su albacea, un canónigo de Cuenca, pidiendo que le hiciese medrar “pues ha de quedar en mi lugar para favorecer a sus parientes, y míos, como yo he hecho”. El nuevo tutor lo envió a la Universidad de Toledo, a estudiar leyes; salió de allí Licenciado en Derecho, y con muy buen concepto de persona de orden, que le llevó a ser incluido entre los familiares del cardenal Sandoval y Rojas. Este cardenal pertenecía a una especie humana a la que pertenecían también monarcas como Carlos V o Felipe II, admiradores de las ideas libertarias de Erasmo pero empeñados en asegurar que nadie pudiese ponerlas en práctica. El cardenal era pariente del Duque de Lerma -superministro del rey y un genio de la corrupción- y repartía sus desvelos entre una política codiciosa y el gusto por la alabanza de artistas e intelectuales como El Greco, Góngora o el propio Cervantes. Este último, en el prólogo de la segunda parte del Quijote, le muestra su enorme agradecimiento por el mucho bien que le ha hecho: considerando la vida mezquina que llevaba aquel mutilado de guerra, suena más bien a cachondeo. La gran obra de la vida de Don Sebastián de Huerta fue el pleito que hizo triunfar, en favor de tan gran patrón, contra la comarca de Cazorla -cosa de algunos dinerillos.

Así que esa mirada un poco enrojecida del cuadro de Velázquez no es signo de una mente encendida por el fanatismo, sino por el manoseo incansable de legajos en provecho de sus familiares. A la Inquisición en general le pasó lo mismo: daba pasto de cuando en cuando a las inquinas del electorado con infamias como las del Santo Niño, pero en general se limitaba a cuidar, con la severidad necesaria, para que nadie se desviase del rebaño. Para ser inquisidor no era necesario portar cilicio y hablar con Dios todas las tardes: esas exageraciones ayudaban, más bien, a acabar en los calabozos de la institución y, si no necesariamente en la hoguera, sí por lo menos en un purgatorio de interrogatorios, papeleos y penosas retractaciones públicas. Todo eso lo administraban los inquisidores, cuya principal virtud era el cultivo meticuloso del orden jurídico y doctrinal, y una rigurosa abstención de todas esas tentaciones que llevan a pensar por si propio.

Así que sólo se puede decir que Don Sebastián fuese un inquisidor con un poco de esa hipérbole que ahora lleva a decir que los mercados somos todos. El cuadro de Velázquez siguió en poder de la familia de don Sebastián hasta el siglo XX, cuando los parientes, ingratos, lo vendieron. Visto ahora es, como todos los cuadros de Velázquez, una invitación a contemplar las cosas sin retóricas. Un buen retrato del promedio de esas castas dirigentes que mantienen a cierta altura algunas ideas mayúsculas -la Fé Católica o la Competitividad de Nuestra Economía- sin que a ras de tierra les estorben lo esencial: el compadreo metódico y el cuidado de que nunca falte quien cuide de sus parientes.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Velázquez, pintor flemático

Las Meninas es una de las obras de arte de las que más se ha escrito; mucho de ello, además, para tratar de cosas más allá del cuadro. Desde un tratadista italiano que la pudo ver, aún casi fresca, y dijo que era la teología de la pintura, hasta Michel Foucault, que hace unas décadas se inspiró en ella para hablar del origen de las ciencias humanas. Y eso a pesar de que es un cuadro, si no silencioso, al menos muy reticente. No es como tantas pinturas que se insinúan para ser descifradas, o que berrean un mensaje claro como el agua. En el sentido original y ya casi borrado de la expresión, ese cuadro no quiere decir nada; no quiere decir. Si alguien quiere saber qué es lo que muestra, allá él. Allá él, también, quien quiera, pese a todo, combinar los elementos del cuadro para componer algún tipo de cábala; algún mensaje discreto sobre la dignidad del arte, sobre la esencia de la soberanía o sobre el destino aciago del país. Pero aún en el caso de que pretenda decir algo de eso, es como si Velázquez dejase hablar a sus intérpretes mientras él se limita a pintar unas niñas, unos servidores, un pintor, un perro y bastante luz. Lo que hay, nada más que lo que hay.

Para ser una de las glorias más sólidas de la nación, Velázquez está muy lejos de sus estereotipos. Ni castizo, ni temperamental, ni devoto, ni barroco en el sentido corriente de la palabra. El rey su patrón hablaba, parece, de su flema, la popular pachorra. Tenía fama merecida de pintar fácil, sin alarde de esfuerzo, con una displicencia que se deja ver en sus cuadros más que los azules o los plateados. Aliada a una perfecta consciencia de lo que hacía y un saber técnico -me refiero, por ejemplo, a la química de sus pigmentos- muy profundo, pero displicencia. Si Leonardo se presentó alguna vez como un ingeniero, inventor, fontanero y constructor de baluartes que además pintaba, Velázquez, en lo más alto de su carrera, era un alto funcionario que cuidaba del alojamiento de una corte parásita y, además, pintaba.

Cierto que usó su flema para alargar lo imposible una estancia en Italia cuando el rey lo envió allí a comprar estatuas: al futuro Aposentador Real, probablemente, no le seducía correr de vuelta a Madrid para hacer corte, o, como se dice ahora, para dedicarse a la gestión; como también le pasó a Cervantes, prefería una Italia en que podía dedicarse a mirar, ensayar, pintar la verdadera cara de un Papa o pintar, ay, mujeres desnudas.

Fue allá donde, dicen que como un ensayo para pintar al Papa, pintó a su ayudante, el esclavo morisco Juan de Pareja -al que libertó poco después. El cuadro fue expuesto en el Panteón entre muchas otras obras de la época, y hay memoria del comentario que corrió entre el público: los otros cuadros eran pinturas, pero este era la verdad.

Buen elogio; pero Velázquez no sería lo que es si se limitase a copiar la verdad, o, por modernizar el término, la realidad. Las Meninas es un puñado de miradas. Ojos cerrados del perro, ojos del pintor que mira a los reyes que posan o mira al espectador, ojos de la infantita que parece apreciarse en un espejo. O la mirada del único capaz de verlo todo, ese hombre en el umbral que no se sabe si ha abierto una puerta o la va a cerrar. El efecto de ese vaivén que nunca entra en cortocircuito -ninguna figura mira a los ojos de ninguna otra- es, como ya se ha dicho muchas veces, el espacio. Una perspectiva que ya no es, como la de los pintores del quattrocento, sostenida por escenografías en escorzo; no se trata de fingir profundidad, sino de deducir la realidad extensa. No un conjunto de cosas sino una sensación que lo contiene todo y se sostiene apoyada entre los puntos de vista. Velázquez no copiaba la realidad: en cierto sentido la inventaba, en la misma época en que en otros puntos de Europa se inventaba la extensión inerte de la física.

Velazquez no pintaba lo que tenía alrededor: a los bufones de la corte que retrató uno a uno no les pagaba el rey para que mostrasen esa dignidad y esa melancolía escueta; y puede dudarse de que los cortesanos, a su vez, fuesen tan dignos como él los retrató, a pesar de sus rasgos tantas veces abotargados o estólidos. Como se sabe, era la época del barroco, en la que todo era teatro, figuración y apariencia. Y fue en ese tiempo cuando Velázquez consiguió hacer casi tangible la noción más contraria: “es lo que hay”. Otros pintores plasman a sus personajes con símbolos en las manos -cetros, libros, escalpelos o espadas que significan poderes u oficios- y Velázquez, una y otra vez, los pinta con ese fondo neutro que es como el grado cero de los símbolos, algo que dice es eso lo que hay, y nada más.

El mundo empírico alrededor de Velázquez era más abigarrado y, comparado con sus cuadros, pura ficción: derroche, ostentación, irresponsabilidad, miseria y una intuición cada vez más sombría de desastre. Es improbable que Velázquez el Aposentador Real tuviese nada que decir sobre todo ello; Velázquez el pintor flemático tampoco decía nada, se limitaba a salvar del naufragio unas cuantas migajas verdaderas.

domingo, 18 de noviembre de 2012

Qué complicados son los bolcheviques

Brasil, se dice, está dando un ejemplo de transparencia y moralidad en la política. Al cabo de un largo proceso, retransmitido en directo, está enviando a la cárcel a miembros importantes del partido en el gobierno y a una vasta cuadrilla de financieros, publicitarios y otras comparsas del llamado Mensalão. El mensalão era una propina sustanciosa repartida todos los meses entre un grupo de diputados para que votasen a favor del gobierno durante la primera presidencia de Lula. Una maniobra oculta bajo complicadas transacciones entre bancos y agencias de marketing, y alimentada, si no recuerdo mal, con fondos de campaña. Los diputados comprados no eran del partido gobernante, sino de partidos aliados componentes de su base parlamentaria.

En la época en que los hechos fueron denunciados, el entonces presidente Lula declaró que había sido “apuñalado por la espalda”, lo que equivale, supongo, a reconocer que él los ignoraba pero eran ciertos. Más tarde los apuñaladores han sido readmitidos en el partido y han recibido diversas muestras de solidaridad de este, así como del ex-presidente, lo que indica que deben haber usado una de esas dagas retráctiles que se usan en el teatro.

El proceso es tan transparente que todos los días pone en la mesa las trifulcas entre el relator del proceso -el juez Joaquín Barbosa, que en breve se tornará el primer presidente negro del Tribunal Supremo- y su revisor, Ricardo Lewandowski. Este hace un papel garantista frente al relator, que a su vez ha encarnado el espíritu harto de impunidad de la opinión pública y de los medios de comunicación privados. Ya se han acusado mutuamente de actuar como si fuesen fiscal o abogado en lugar de jueces que es lo que son. Y todos o casi todos celebramos con euforia ese caso, prácticamente sin precedentes, de limpìeza a fondo de la cosa pública.

Pero yo sigo sin entender nada.

El principal condenado es José Dirceu, uno de los fundadores del partido de Lula, ex-guerrillero y militante comunista en la época en que Lula no soñaba con meterse en política, y uno de sus mentores. Un bolchevique, en la opinión de sus detractores -que, con ello, sugieren que es capaz de usar cualquier medio para llegar a cualquier fin. Es muy posible. No hay ni qué decir que el soborno de los representantes regularmente escogidos por el pueblo es una maniobra digna de toda condena que abre posibilidades escalofriantes: imagínate qué pasaría si los diputados que elegimos actuasen en realidad a sueldo de alguien.

Pero en este proceso faltan aquellos detalles que daban color a tantos otros escándalos de corrupción nunca penados y ya olvidados: las cuentas corrientes en algún paraíso fiscal, las haciendas o los castillos comprados con dinero inexplicable, la suerte inaudita que había llevado a los implicados a ganar quince veces la lotería... Por lo que parece, y si no me he perdido algún detalle, los de esta vez son corruptores incorruptibles que han organizado su esquema mafioso para seguir más o menos tan pobres (o tan ricos) como antes. Ni siquiera tienen la disculpa de haberlo hecho todo con el objetivo muy humano de llenarse los bolsillos: todo por el poder y nada más que por el poder, supongo.

Pero es que tampoco he oído hablar de los diputados que recibieron el subsidio. Sí de algunos que lo negociaron, sobre todo del diputado Roberto Jefferson, que fue quien destapó todo este esquema de corrupción cuando otro esquema de corrupción (¿quién se acuerda ya del escándalo de los Correos?) lo puso entre la espada y la pared. Como anunció entonces, no cayó solo. Pero nadie se inquieta mucho por la existencia de muchos diputados que votan según les den o no una paga extra libre de impuestos. Ni por las leyes que votaron gracias a un soborno, que ni siquiera eran leyes destinadas a otorgar un tercer mandato al presidente, o a darle poderes excepcionales, o a poner la Petrobras o la Telebras a nombre de Dirceu. Los indicios hablan de leyes bastante corrientes: reforma tributaria (votos que costaron mucho), decretos aumentando el valor del sueldo mínimo o prohibiendo los bingos (votos más baratos), reforma de la seguridad social (votos aún más baratos).

La prensa y la oposición que han clamado por el castigo de los corruptores no han reparado lo más mínimo en los que han vendido su voto ni en esas leyes votadas por medios excusos. No parece que las vean como leyes corruptas, al parecer las consideran razonables y necesarias, como, en su conjunto, consideran positivos y dignos de euforia las políticas y los logros de la Era Lula, con la excepción de esa conspiración bolchevique que por lo visto servía para gestionarlos.

De hecho nadie pareció muy interesado en desafiar y desmontar ese poder ejecutivo que, según se decía, se apoyaba en una maquinaria criminal sin precedentes. La perversidad bolchevique es tan grande que prefiere usar los peores medios incluso para desarrollar tareas corrientes de gobierno, y para alcanzar esos fines que hasta a la burguesía -y sobre todo a ella- le parecen muy bien. ¿Abandonar el programa radical? Sea, si es para bien. ¿Abandonar el programa radical y aliarse con el mismísimo demonio? Sea, si es para bien. ¿Aliarse con el mismísimo demonio y además pagarle un alquiler mensual? Sea, si es para bien. ¿Pagarle un alquiler mensual y financiarlo por todo tipo de medios delictivos? Sea, si es por el triunfo del pueblo. Los bolcheviques siempre han sido muy complicados.

La corrupción trae todo tipo de males a la política, y uno de ellos es ese espectáculo de la limpieza, tan edificante que por lo visto no deja ver nada más.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Los ángeles de Pinker

Hace ya tiempos que los antropólogos no se atreven a escribir tratados sobre la evolución de la humanidad desde el cuaternario hasta el siglo XXIII; les parece que eso sería fabular. Pierden la oportunidad de vender millones de ejemplares, porque sigue habiendo una gran demanda de grandes fábulas. La atienden multi-especialistas como Konrad Lorenz, Desmond Morris, Richard Dawkins o, más recientemente, Steven Pinker, a quien Babelia dedica un amplio espacio esta semana. A diferencia de los anteriores, que se hicieron famosos por sus descripciones crudas de los seres humanos -primates ebrios de inquina o militantes de sus genes- Pinker asegura que llevamos ángeles dentro y que esos ángeles se van manifestando en la progresiva desaparición de la violencia. Quizás nunca se esfume de nuestra vida, la violencia digo, pero va siendo reducida a la mínima expresión.

No sé bien cómo se puede llegar a esas conclusiones, ni tampoco a las contrarias. Sería posible si la violencia estuviese hecha de golpes secos, de esos que duelen pero no hacen alarde ni ruido. Pero no, la violencia es el paraíso de la propaganda, del alarde y del ruido, y por el otro lado también el del disimulo y la ocultación. De modo que se la ve muy grande allí donde se quiere intimidar, asustar, dar ejemplo y escarmentar, y qse la ve pequeña donde los buenos sentimientos o la hipocresía proliferan: como suele pasar con las dos caras de una moneda, esas dos cosas suelen andar muy cerca de la otra.

La violencia se deja ver mucho en el pasado. Un horror, el pasado: se pasaba el tiempo quemando herejes y brujas, cortando la lengua a blasfemos, apilando cabezas de enemigos, empalando prisioneros y azotando niños; llega a asombrar que quedasen fuerzas para hacer alguna cosa más. La crueldad era, se suponía, constructiva y ejemplar, y se hacía propaganda de ella: hasta la letra entraba mejor con sangre. Los asirios torturaban a sus vencidos y además retrataban la tortura en hermosos bajorrelieves; los grandes suplicios de hace trescientos años eran descritos con detalle en programas de mano, como se hace ahora con los festivales de ópera. Un pintor italiano del quattrocento ejecutó una alegoría de la paz pintando a un lado artesanos y comerciantes en acción en las calles y al otro una horca con sus frutos colgando y cuervos alrededor. La violencia también se deja ver mucho en esos desgraciados lugares poblados por salvajes, bárbaros y fanáticos: sacrificios humanos, canibalismo, caza de cabezas que después se reducen y usan de trofeo, apedreamientos de adúlteras, manos cortadas. La violencia como devoción, justicia, pedagogía, arte o fiesta. No extraña que por mucho miedo que de el futuro de más miedo aún la posibilidad de que nos lleve de vuelta al pasado; a la Edad Media o a las cavernas, por ejemplo.

A los antiguos y a los bárbaros les gusta presumir de violentos, como a cualquier matón de barrio; a los modernos nos gusta presumir de que hemos superado eso, y hablar mal de la Edad Media y las cavernas. Es verdad que la capacidad de aniquilar se ha multiplicado: se mata y se mutila mucho apretando un gatillo o un botón. Y basta ponerse delante de una pantalla de televisión para ver una selección de horrores frescos llegados de todo el planeta, pero, aleluya, la violencia se ha quedado sin interpretaciones positivas y eso nos da una superioridad. A lo peor la violencia abunda, pero es un recurso lamentable del que se echa mano porque no hay otro, y entonces se la esconde -se esconden los trozos de los enemigos que antes se exhibían para intimidar: son daños colaterales de armas que hacen lo posible por ser quirúrgicas. O a lo peor abunda, pero es un resto lamentable del atraso humano, y en ese caso se la exhibe para ponerla en vergüenza y que todos clamemos por la paz.

Con todas esas lentes de aumentar y disminuir, es un poco difícil creer en estadísticas de la violencia, menos aún en estadísticas que atraviesen siglos y nos convenzan de que, a pesar de todo, el promedio humano va escapando de la ferocidad, que es lo que Pinker dice. Supongo que lo dice para convencernos de que vamos a mejor, lo que es todo un incentivo; él es uno de esos simpáticos predicadores de la bondad de este mundo tal como este mundo se va volviendo. Pero en el caso -probable, a fin de cuentas- de que los medios pacíficos hayan ido sustituyendo a los sanguinarios, sobre todo por ser más eficaces, hay un trecho de ahí a decir que sea por causa de los ángeles que llevamos dentro. A parte de los ángeles, están los picapleitos astutos, los manipuladores, los fríos calculistas, los ventajistas, los estafadores y toda una legión de seres malignos tan opuestos a la violencia como los propios ángeles. Junto con ellos, han organizado el mundo de un modo que quizás sea más pacífico en promedio pero que a veces es capaz de hacer que hasta un ángel lo vea todo rojo. ¿Qué cosa más pacífica que un desahucio? Si los desahuciados no ceden a sus instintos primitivos, todo corre mansamente de acuerdo con los contratos firmados y con la ley -que, digan lo que digan los descontentos, no es una ley de la Edad Media. Se ha puesto de moda llamar violencia a todo tipo de actitud indeseable para alguien: violencia verbal, psicológica, legal, económica, fiscal. Yo preferiría que se dejase la palabra para esa acepción sucia y casi artesanal de siempre, y no se olvidase que además de la violencia hay muchas otras manías humanas muy molestas. Porque si no viene gente como Pinker a contar que el capitalismo contemporáneo es un promotor efectivo del bien planetario: a fin de cuentas, hace 67 años que las grandes potencias están demasiado empeñadas en inflarse los bolsillos como para guerrear entre sí, a no ser por medio de sus franquicias.

viernes, 9 de noviembre de 2012

Episodios Nacionales

Hace tres o cuatro años se comentó mucho en Brasil una encuesta según la cual muchos portugueses, más de la mitad creo, eran partidarios de la (re)unificación con España. Una disposición amistosa que se agradece, aunque la mayoría de ellos, portugueses taimados tal vez, opinasen que la capital de la Iberia completa debería estar en Lisboa. No me pareció tan mala idea. Un chiste muy viejo, creo que portugués, cuenta que a Felipe II le ofrecieron tres lugares para poner su capital: en Barcelona, si quería conservar su imperio, en Lisboa si quería aumentarlo y en Madrid si quería perderlo. Las dos primeras profecías tendrán sus riesgos, la tercera es segura, no sólo porque ya se cumplió sino porque contaba con buenas razones. Pero a quién le interesan ya; ni siquiera creo que los portugueses se acuerden de lo que pensaban hace tres o cuatro años, con la que está cayendo.

Quizás los portugueses pretendían en el fondo apropiarse del resto de la península mientras el resto de la península suponía apropiarse de Portugal; esos modos de pertenencia son más bien vagos. La isla de Perejil y la finca del señor Schumacher o del jeque Adelaziz en los alrededores de Marbella son de España, o sea son nuestras, y Gibraltar no, pero Gibraltar es el único de esos lugares donde puedo entrar. Soberanía, propiedad e identidad son cosas muy diferentes en la práctica, pero tienden a confundirse en el lenguaje corriente, que es donde se generan los buenos y malos humores; se habla como si unificaciones e independencias fuesen robos, devoluciones, matrimonios o divorcios, pero con un poco de hipérbole.

Es que en los tiempos que corren las naciones se han vuelto un poco como esas viejas unidades de medida, toesas, azumbres o escrúpulos, que nadie recuerda qué ni cuánto medían. No hace tanto tiempo medían mucha cosa: lo que los ciudadanos memorizaban en la escuela, lo que vivían en la mili, lo que podían comprar y lo que podían ganar al mes, dónde podían vivir. Las fiestas nacionales celebraban alguna guerra contra la nación vecina, y los himnos nacionales incitaban a degollar a los bárbaros de al lado. Bien, siguen incitando, pero nadie toma ese estribillo en serio, con la excepción nada feliz de los Balcanes; por lo demás las nacionalidades se han convertido en algo cuyos efectos sólo juristas avezados consiguen captar. El ciudadano medio de una nación recién liberada del yugo extranjero sabrá que su capital está ahora en Bratislava, Edimburgo o Barcelona; pero seguirá sin saber dónde se toman las grandes decisiones que le afectan (¿Bruselas, Nueva York, las Islas Caymán?); y sabrá que los aparatos que compre, sean Ipads, zapatos o banderas de la nueva nación, continuarán viniendo de China.

Sobre las grandes decisiones los ciudadanos tienen el mismo poder que tienen los consumidores sobre lo que compran, quizás un poco menos: lo toman o lo dejan, y dejar un país sigue siendo más difícil que dejar una compañía telefónica. La cultura empresarial se ha hecho cargo de la política, creando conceptos como el de la marca-país. La marca-España va mal, como se sabe, así que la campaña de Artur Mas podría muy bien adoptar como lema alguna versión catalana de aquel dicho castizo que manda al último que apague la vela. Ha preferido otro: Espanya ens roba. Se especula sobre las posibilidades de la marca-Catalunya, que quizás traiga más beneficios, al menos a quienes la administren. Ya lo hace: Artur Mas, dicen los periódicos, es el único gobernante de Europa a quien sus ciudadanos no culpan de la crisis. No es poco mérito, porque todos los otros se han esforzado también por echar la culpa a otros. Artur Mas es un hombre moderado que no pinta a España como una banda de monstruos sedientos de sangre: le basta pintarla, al gusto de la tradición, como una banda de gorrones. O de carteristas.

Claro que los nacionalismos siempre han preferido tonos más épicos: defender nuestras tierras y nuestras mujeres de la baba extranjera, o por lo menos evitar que nuestra materia prima y nuestra mano de obra barata siga fluyendo hacia la metrópoli. A naciones oprimidas como Quebec o Cataluña, un poco más ricas que sus metrópolis, no les queda más remedio que esgrimir la contabilidad, ponerle un poco de música marcial, y esperar que las contabilidades independientes sean mejores.

No hay, que yo sepa, ninguna capital que haya reivindicado su independencia del resto del país, lo que no sorprende porque la suelen tener ya: a tenor de lo que se legisla en ellas, las capitales parecen estar en otras tierras, a veces incluso parecen no estar en La Tierra. El caso es que el rey Felipe tampoco puso su capital en Barcelona, y así el catalanismo ha sido uno de los componentes de la historia de este país: no sólo es imposible imaginar qué habría sido España sin Cataluña, tampoco hay cómo saber qué habría sido sin la oscilante pero persistente intención de Cataluña de ir por otro lado. El primer intento data de mediados del siglo XVII, la misma época en que Portugal realizaba con éxito el suyo; Cataluña fracasó, volvió a fracasar después un par de veces y se vio abocada a las sombras y los gozos de ser la esquina adelantada de un país atrasado. Portugal triunfó y se dedicó a ser Portugal, ese país que pasa por la crisis con una especie de decantada melancolía que los ex-nuevos ricos podemos a veces envidiar.

Claro que por encima de la contabilidad está la identidad, y esa comunidad imaginada que según un tal Anderson es la nación. Imaginada y emotiva, porque no hay nación propiamente dicha sin una cierta efusión que no se puede explicar. La identidad da mucho juego. Cualquiera puede mirarse al espejo y preguntarse quién soy; o indagar en el significado profundo del nombre que le pusieron; o preguntarse por qué la tierra que me vio nacer a mí, o a los padres de los padres de mis padres, me atrae y me conmueve más que ninguna otra, o por qué el sol que brilla sobe ella brilla más que en otras partes del planeta. Mientras no sirvan de coartada a masacres, son sentimientos muy dignos de respeto aunque no sea más que porque, de hecho, se han vuelto raros: la gente suele mirar más a sus pantallas que a sus paisajes. A estas alturas puede que el nacionalismo se haya convertido en una aspiración a que el estado se ocupe de cultivar ese amor al terruño que los ciudadanos ya no tienen tiempo de sostener por si mismos.

Alguna independencia, a decir verdad, la queremos todos; a mi me gustaría independizarme de un país donde radicasen los aznares, los fabras, los roucos y los ejecutivos de Bankia y los promotores del chapapote inmobiliario que cubre las costas. Me gustaría incluso si eso empeorase la contabilidad, lo que parece difícil. Pero ellos están repartidos por todas partes, Cataluña incluida, y por mucho que estén de acuerdo para casi todo no lo estarán para encerrarse, ellos solos, en algún enclave. No hay como separarse de ellos, quizás no haya como librarse de ellos. No sé si a los catalanistas la independencia les solucionará algo; a mi no, y a ellos me temo que tampoco. A mi no me apetece vivir en un país con una lengua menos, y ellos seguirían viviendo en un país con una lengua más; no sé si con una Cataluña independiente yo me sentiría un tercio menos mediterráneo, pero a ellos les seguirá afectando el anticiclón de las Azores igual que antes; a mi no me conmueve que mi país se libre de una parte muy diferente, y quizás a ellos les decepcione convertirse en otro todo muy parecido. En resumen, la independencia de Cataluña no me agrada, aunque me agradan aún menos los recursos que este gobierno propone para evitarla. Si llega a convocarse esa fiesta del Tú Mismo que sería el plebiscito de la independencia habrá que reconocer que los catalanes tienen el mismo derecho que todos tenemos a votar desgracias.

martes, 30 de octubre de 2012

Recuerdos del día de los muertos

Brasil. El cementerio estaba lleno a rebosar de gente que visitaba túmulos familiares, dejaba ramos de flores u ofrendas de dulces, o figuras de santos de escayola, prendía velas en el quemadero dedicado a todas las almas, o en algún sepulcro de muerto que hace milagros. Afuera, a las puertas, hay predicadores pentecostales que intentan sacar a las personas de su error: los muertos, o lo que importa de ellos, está en el cielo o el infierno, es una superstición ingrata a Dios buscarlos ahí bajo la tierra. Las personas siguen pasando, y de vez en cuando se detienen en alguna de las numerosas barracas que venden flores, dulces, velas, palomitas de maíz o mazorcas tiernas cocidas, coco verde o churros rellenos con dulce de leche. En un lado del cementerio se observa un tumulto en torno de un sepulcro ennegrecido por cientos de velas, y poblado por extrañas figuritas de escayola de cuerpos desnudos rojos, gestos lascivos y a veces pequeños cuernos en la frente. Son los Exús y las Pombagiras; en torno al túmulo, un grupo de personas canta, de vez en cuando una sufre una convulsión, se contuerce, ha entrado en trance; habla con voz ronca. A unos metros, una mujer negra, joven y esbelta y vestida con un elegante vestido verde, da un grito, anda contoneándose, da grandes carcajadas con los brazos en jarras. Sea por lo que sea, es en esa tumba donde se dan cita los espíritus de gente de mal vivir; delincuentes y prostitutas, que han venido a encontrarse con los vivos para ayudarles en lo que puedan (tuvieron vidas difíciles y saben cómo hacerlo) y a pedirles alguna cosa: tabaco, aguardiente, champán (champán; ni cava ni champagne, no son fantasmas refinados). Al lado, una tímida familia de japoneses intenta aproximarse a una tumba que está al lado, llevando palitos de incienso, pero esa gente de los espíritus no les deja sitio.

Amazonia boliviana, en la frontera con Brasil. En el calor aún asfixiante del final de la tarde veo venir, por una calle ancha y polvorienta (no hay calzada ni asfalto) un nutrido grupo de niños y niñas en formación de seis o siete en fondo, marchando flanqueados por varias profesoras y gritando una consigna que no entiendo. Debe ser alguna palabra aymara. Casi todos llevan paquetes bajo el brazo. Los veo pasar y veo llegar a una profesora rezagada; le pregunto qué están gritando. “Halloween”, me dice “vamos a preparar la fiesta de Halloween”. Dos días después, en la misma calle, me deparo con un espectáculo extraño: un grupo de indias, de alguna de las aldeas del interior de la selva, han venido a la ciudad y se pasean despacio, un grupo numeroso que incluye ancianas, niñas y sobre todo madres con sus hijos aún al pecho, algunos mamando mientras sus madres andan. Lo que le da un aire inesperado a esa escena muy común es que casi todas las mujeres llevan, encasquetados de los modos más diversos, enormes gorros cónicos de cartulina negra, con grandes hebillas de papel de plata y melenas de plástico brillante irisado. Más atrás, algunas están aún escogiendo esos adornos fantásticos del montón donde fueron tirados después de la fiesta escolar; con ellos se pasean al sol como brujas de una película de Disney.

México. Puestos de venta de calaveritas o muertitos dulces. Adornos de papel recortado, calaveras y esqueletos sardónicos por todas partes. Pancho Villa o Zapata o Cantinflas, calaveras con el sombrero charro. Muertitos ciclistas, aviadores, terratenientes, pelados, cocineros, narcos, todas las profesiones y todas las clases de los muertos. Catrina, la cocotte-esqueleto gran dama muerta con su gran pamela con plumas de marabú, su boa lujosa al cuello y su sombrilla en la mano, una duquesa proustiana del tiempo definitivamente perdido. Los mexicanos han recibido de los antiguos aztecas y de los antiguos españoles una obsesión adusta y asfixiante con la muerte, y en algún momento supieron darle un sabor sarcástico, casi risueño, casi jovial. Es bonita esa fiesta de los muertos de los mexicanos, y no por ello deja de ser terrible una pulgada más abajo, como en pocos lugares más conseguiría ser. México tiene unas entrañas terribles. Pero en el interior del buen hotel, con sus comodidades y su higiene convencional para gringos de todas las procedencias, no penetra esa mortandad colorista y estilizada, signo del exotismo y, según los gustos, del atraso de México. En lugar de las calaveritas que se ríen, y en lugar del Día de los Muertos, hay Halloween, lo que en este caso significa, entre otras cosas, que en el vestíbulo, y junto al hermoso comedor de los desayunos, hay una especie de mesa de disección con un muerto semicorrupto, ratas y cucarachas, todo ello hecho con ese mismo material que sirve para fingir destrozos corporales en las películas. Todo tan banalmente horroroso y realista que la nariz se asombra de que todo siga oliendo a lavanda. En ese momento, a M se le despierta ese pequeño chingayanquis que todo hispanohablante lleva dentro, y que se pregunta por qué, pero por qué, pero qué extraña maldición hace que los vecinos del norte no cesen de inventar las cosas más pútridas y torpes, y nosotros corramos como locos a comprárselas, incluso cuando teníamos un equivalente muy preferible.

Por las calles de Madrid me encuentro escaparates y más escaparates ornamentados con los iconos del cine de terror para adolescentes, maniquies con ropas ensangrentadas, zombies y máscaras que imitan competentemente llagas, tumores y purulencias. Ya no es sólo en México, y el mal gusto es el más bien repartido de los vicios. Es verdad que en España no había un Día de los Muertos como el de México, en realidad no lo había de ningún tipo, salvo por las cívicas visitas a los nichos de los parientes. A quién se le iba a ocurrir convertir eso en una fiesta, a nadie le hacía falta una fiesta de los muertos en este país de la zona euro. Y sin embargo ha llegado el Halloween y se ha alzado con todo. En las escuelas los niños están entusiasmados, a lo mejor resulta que sí hacía falta. Pero a estas alturas sería demasiado echarle la culpa a los tenderos yanquis; puede ser que sean ellos, a fin de cuentas, los que nos recuerden que el mundo tiene muchos pisos.

Decir que el Halloween es una costumbre americana es inepto: es una vieja herencia de campesinos que enfrentaban inviernos largos, oscuros y a veces hambrientos; irlandeses, en ese caso. Pero en todos los rincones del mundo donde se conoce el invierno existen o han existido esas fiestas que van aproximadamente de mediados del otoño al Carnaval y que son o eran, de modo abierto o disimulado, fiestas de muertos, ocasiones únicas de hablar con ellos, o de que ellos vuelvan con cualquier intención: asustarnos, recordarnos que algún día nos arrastrarán con ellos, colmar de regalos a los niños -sí, la Navidad está en el lote- o castigarlos. Esqueletos, o fantasmas, o ancianos de barbas inmensas como las de Saturno que llaman a la puerta como el Comendador o como los monstruos del Halloween, o que entran en la casa furtivamente cuando todos duermen y dejan sus regalos como podrían dejar otra cosa muy distinta. Generosos y siniestros, muertos vivos. La oscuridad del invierno siempre ha sido ocasión para esas ideas y esas celebraciones, casi siempre un poco tenebrosas, un poco agresivas, de modo que si no hay por todas partes fiestas al estilo de Halloween es primero porque la Iglesia o las iglesias lo han cohibido. Con ese espíritu propio de funcionarios de prisiones, los pastores de almas han decidido que los muertos no se deben mover del más allá y que si los vivos quieren visitarlos tendrán que limitarse a fechas y horarios estrictos, y usar una mampara de metacrilato. Las fiestas de muertos de las iglesias tienen poca gracia. Después de las iglesias ha llegado la cultura laica moderna que ha dado un paso más allá, decretando que toda esa promiscuidad con los muertos es obsoleta, antihigiénica, traumatizante, deprimente y fruto de supersticiones caducadas. Todo muy cierto, aunque no se sabe bien en qué consiste la superstición: ¿es supersticioso pensar que la gente muere? ¿que los muertos se hacen presentes a veces, y a veces más que los vivos? ¿que exigen, o amenazan, o regalan? ¿que hay algo de violento o torvo en el subsuelo de toda esta vida tan bonita?

Eso que suele pasar por cultura laica moderna es probablemente más crédula que todas las religiones que la precedieron; arrincona todo lo tétrico y lo sangriento, nos convence de que es superstición del pasado y de que no deberemos preocuparnos por ello mientras visitemos todas las semanas al médico, invirtamos nuestro dinero con criterio y sobre todo no caigamos en la irresponsabilidad de ser pobres, como todos esos indios o medio indios que todavía creen que los muertos circulan por ahí. Los españoles, que otrora creían en el cielo, el purgatorio y el infierno, pasaron a creer en un chalet con acceso a campo de golf junto a la Manga del Mar Menor, lo que quizás sea más laico pero no deja de ser mucha creencia. Y de repente llegan los americanos, una vez más, con el Halloween a cuestas, y nos venden como nueva la macabra trascendencia que habíamos tirado bien envuelta en cuatro bolsas de basura. Pero qué ilusión les hace a los niños.

martes, 9 de octubre de 2012

Schiele, a tiempo

Parece que no se puede separar a Schiele de la capital de la que alguna vez quiso huir. Viena, esa especie de gran absceso refinado, católico e imperial, que alguien tenía que sajar, para que se viesen sus pliegues carnales, sus vicios secretos, y en suma la perversidad más productiva de la cultura europea. De ella se ocupó Freud, de ella se ocupó Schnitzler. Schiele nació dotado para hacerlo por sus propias pulsiones: tenía la virtud de ser inmoral de motu proprio y no por demanda de los mercados. Eso le costó un proceso, veinticuatro días de detención, y ver cómo el juez en persona quemaba uno de sus dibujos, aunque no los otros ciento y tantos aún peores que le había incautado la policía. No hay texto sobre Schiele que deje de comentar ese tropiezo con el moralismo del orden imperial austro-húngaro. Tiene su ironía: en los días de hoy, a Schiele le saldrían muchísimo más caros su trajín equívoco con pequeños delincuentes y modelos menores de edad, o sus incursiones para tomar apuntes en el consultorio ginecológico de un amigo.

La justicia imperial tenía sus exquisiteces: quemó un dibujo pero no a su autor; ahora sus bocetos y sus cuadros rebosantes de obscenidad se admiran y se cuelgan en grandes museos quizás porque ya no hay cómo colgarlo a él mismo, al procaz, pederasta e incestuoso Schiele. Y no puede extrañar que sean precisamente sus dibujos eróticos los que protagonicen las exposiciones más notables, como la que ofrece ahora el Guggenheim de Bilbao.

Schiele comparte con algunos otros artistas contemporáneos o casi contemporáneos una mirada salaz que se ceba en sus modelos; recordemos al escultor Rodin o al pintor (ocasionalmente también escultor) Degas, que las (los) hacían posar en posturas imposibles y expuestas, o, en el caso el segundo, las inmortalizaba lavándose en las condiciones precarias que la ciudad de la época permitía. Su lujuria se dirigía a la trastienda del cuerpo, ajena a la gloria de los desnudos revestidos de mitología o exotismo que proliferaban en los salones de exposición. Pero Rodin ejecutaba obras monumentales, y Degas esas deliciosas fantasmagorías de bailarinas a las que perseguía después mientras se libraban de las ropas sudadas y de todo ese residuo físico de la magia del escenario. En el caso de Schiele la lascivia ocupaba el lugar central; esos paisajes urbanos o esos retratos que -también- pintaba siguen los mismos principios de los bocetos incautados y casi nos fuerzan a adivinar dentro de esas casas o bajo esos trajes a la misma gente desnuda de sus obras más privadas.

La historia del arresto y proceso de Schiele satisface una devoción: le da al autor el aura de martirio sin la que la radicalidad de su obra se sentiría un poco sola, y por otro lado nos proporciona ese gozo de despreciar la estrechez moral de tiempos pasados. Pero Schiele solo tuvo veinticuatro días de desgracia oficial; fuera de eso fue mal mirado en los círculos bien pensantes, pero realizó una carrera de éxito. Hasta el ejército cuidó de él con cierta gentileza durante la carnicería de la I Guerra Mundial.

Llamado a filas, ejerció de amanuense en la retaguardia, continuó pintando y hasta se le destinó un espacio como estudio. Pintó militares y prisioneros y pudo incluso seguir participando en exposiciones. Su acto más depravado lo realizó por entonces, con las mejores intenciones: “Pretendo contraer un buen matrimonio. No con Wally”, le escribió a un amigo. Wally, antes modelo y quizás amante de Klimt, el mentor del propio Schiele, es esa mujer pelirroja de rostro largo y ojos azules que aparece constantemente en sus obras. Schiele seguía contando con ella como amante después de su buen matrimonio; pero ella se quitó de en medio, y él siguió dibujándola de memoria. Quien realmente truncó la carrera de Schiele a los 28 años fue una autoridad desprovista de toda preocupación moral: la epidemia de gripe que asoló el mundo en 1918, por todas partes es conocida como gripe española.

Schiele merece más que ser el reverso de la moral de su tiempo; rinde más al otro lado de la nuestra. Y qué más dan las costumbres que tuvo en vida, ahora basta con lo que pintó. Es, entre otras cosas, una cuestión de lencería. Los desnudos de Schiele raramente están desnudos; se muestran a través de ropas interiores entreabiertas, caídas, levantadas, bajadas; medias negras sujetas con ligas de lazo, blusas o bragas flojas con pliegues o volantes, que nunca son detalles menores. Es un mundo anterior y contrario a este del nylon y la lycra, el botox y el photoshop, donde el tejido se ajusta como una segunda piel y la primera piel es lisa como los ideales. Schiele pinta un erotismo quebrado que, más que real, es anti-ideal.

Los cuerpos aparecen tendidos entre sábanas arrugadas -esos drapeados que dos o tres siglos antes eran compañía fija de santos y vírgenes- y, mejor que entre gemidos, se les puede imaginar entre toses; miembros escuálidos o nudosos, amoratados o enrojecidos por el frío, o por la noche no dormida, o la enfermedad. Recuerdan muchas veces, me dice M, muñecos rotos; hacer el amor, al parecer, los fractura. Las figuras, en general modelos adolescentes o en su primera juventud, tienen la toxicidad de todos esos años que las heroínas del erotismo actual descartan; en sus cuadros, la carne no es inocente, y no se hace pasar por inocente.

martes, 2 de octubre de 2012

Instantes del pseudo-Borges

El escrito más difundido de Borges no es de Borges. Ni siquiera lo parece. No es seguro que Borges lamentase a los ochenta y cinco años no haber contemplado más atardeceres ni haber subido más montañas, no haber tomado más helados y menos habas, no haber tenido más problemas reales y menos problemas imaginarios; pero es más que seguro que, en el caso improbable de que quisiese decir tales cosas, las habría dicho de otro modo. No hay que tener un olfato literario muy apurado para reconocer unas líneas de Borges. Y, sin embargo, basta escribir en cualquier buscador de internet las palabras “Instantes de Borges” para que aparezcan millares de enlaces a páginas, incluso esta misma, donde se ofrece o se comenta ese poema de autoría inverosímil.

El poema no tiene nada de Borges: su historia sí. En su libro Historia Universal de la Infamia, Borges dedicó un sabroso relato, El impostor inverosímil Tom Castro, a recrear un caso famoso que agitó los tribunales británicos ya mediado el siglo XIX: un modesto carnicero inglés, colono en Australia y tendente a la obesidad, se hizo pasar por el refinado y esbelto Sir Roger Tichborne, desaparecido doce años antes durante un viaje a Sudamérica, y consiguió que la madre del aristócrata, ansiosa por recuperar a su hijo, lo reconociese como su único descendiente. Fue necesaria la codicia de los parientes desheredados para que, muerta la anciana, se revelase que la voz de la sangre había hablado demasiado alto. Como observa Borges en el relato, lo que se espera de un falsario es que intente parecerse al modelo; la inverosimilitud suele ser privilegio de la verdad.

El origen de Instantes no tiene misterios. Según reza la internet, fue compuesto por un humorista americano en 1953, y recompuesto por una señora de Kentucky en 1978. Cómo el poema llegó a ser atribuido a Borges está menos claro: al parecer, intervinieron en el desaguisado un escritor de auto-ayuda, un periodista americano y una revista literaria argentina, que se repartieron la facilidad de decir mentiras y la facilidad de creerlas.

Todo eso ya es muy sabido, y proliferan las webs en que se denuncia el embrollo, sin que por ello dejen de proliferar las que lo difunden. Como a Borges le atraían esas historias de falsificaciones, autorías involuntarias y plagios virtuosos, es común comentar que el episodio le habría hecho gracia a él mismo. No a María Kodama, su viuda, porque un Borges arrepentido de la vida que había llevado, y dispuesto a llevar otra mucho más deportiva si tuviese otra oportunidad, sería algo así como un traidor. No hay desdén comparable a que te admiren por algo que despreciarías haber hecho. Recientemente, toda una edición de escritos de Borges sobre México tuvo que ser mandada de vuelta a la fábrica de celulosa porque en su introducción, escrita por una destacada intelectual mexicana, se citaba Instantes como obra suya. Una prueba dolorosa de que, entre los incontables admiradores de Borges, hay bastantes que no saben quién era.

La autoría es un órgano sujeto a muchas dolencias. La más común y más dudosa es el plagio. Como dijo Borges muchas veces, y otros muchos antes y después de él, suponer que uno escribe a través de una lengua es una hipótesis arrogante. Suele ser más justo decir que es la lengua la que escribe a través de uno, y es imposible siquiera pensar sin plagiar un poco a tantos que ya han pensado antes. Pero hay muchos que no se conforman con eso: copian directamente lo que otros han escrito y lo firman. Ocurre mucho más de lo que se piensa, y se hace con un máximo de vileza y de utilidad cuando alguien que posee una gran firma expolia a alguien que solo tiene un buen texto.

El apócrifo, casi tan común como el plagio, es más interesante: escribir algo y difundirlo en nombre de otro no puede obedecer a motivos rastreros. En su versión más ambiciosa es un modo de hacer triunfar las ideas de uno poniéndolas en boca de un autor consagrado, o de un testigo presencial o un protagonista de la historia, o de una autoridad, o de un enemigo. Es también mucho más común de lo que parece, tanto que sería difícil reconocer el mundo si se borrasen los efectos de ese hábito: hay multitud de orgullos locales y nacionales, movimientos políticos o antipolíticos basados en falsificaciones e inmunes a todo desenmascaramiento, de los Protocolos de los Sabios de Sión al Sepulcro de Santiago Apóstol, pasando por las faldas escocesas o la partida de nacimiento de Carlos Gardel. Si se admite que Dios Todopoderoso podría escribir unas páginas por sí mismo en lugar de inspirarlas, bien puede sospecharse que todas las religiones reveladas estén, a fin de cuentas, basadas en apócrifos. Los apócrifos suelen tener más influencia que los textos auténticos, porque cuentan la historia tal como debería haber sido. Y, si pudiésemos ponernos de acuerdo sobre cómo debería haber sido, quién dudaría de que la historia tal como fue no pasa de ser una de las peores versiones posibles de la historia.

Pero no es necesaria tanta pretensión para poner lo que se escribe en nombre de otro: puede bastar la íntima satisfacción de ver aclamada una obra que de otro modo nadie leería. O, en una variante maligna, la satisfacción de saber que los otros no saben qué aclaman o por qué. Como dijo Aristóteles, son los dioses falsos los que más milagros hacen.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

El futuro virginal

Primero viene un escritor (inglés, en general) que inventa un mundo de pesadilla donde una videopantalla vigila a los ciudadanos día y noche, y las multitudes se reúnen para temblar de odio o de gozo por un mismo objeto; y para ver al Gran Hermano. O donde los niños son elaborados con perfección genética en un laboratorio y un uso extenso de fármacos elimina todos los sinsabores de la existencia (quizás sea necesario recordar que me refiero a 1984, de Orwell, y a Un mundo nuevo, de Huxley). Los lectores de las primeras ediciones se estremecen y cierran el libro esperando que no sea para tanto, quejándose de que los escritores no se dediquen a imaginar cosas menos siniestras.

Unas décadas y muchas ediciones más tarde, la gente se queja de que no haya más videopantallas repartidas por la ciudad y considera con alivio la posibilidad de que se implante un chip subcutáneo en cada ciudadano y cada animal doméstico: ójala sea posible pronto. Siempre hay los que siempre se quejan de todo, pero ¿no es mejor llevar el chip si te pierdes en una excursión por el Parque de Maria Luisa? ¿Y no es una tranquilidad que tus hijos pequeños lleven el chip para saber dónde andan? ¿Y que maltratadores y pedófilos lleven un chip con alarma que se dispara cuando se aproximan a su víctima? Orwell era un cenizo: ahora, millones de personas se coordinan para ver lo mismo y hablar de lo mismo en tiempo real, pero eso no es ninguna pesadilla tiránica, es lo que la gente quiere hacer: son redes sociales, y si todo el mundo ama al Gran Hermano es porque se lo pide el cuerpo.

Y surge una autora -geneticista y presentadora- con rostro digno de una estrella de Bollywood, Aarathi Prasad, que lanza el best-seller Like a Virgin, donde pronostica que por fin, en menos de veinte años, y gracias a las nuevas tecnologías reproductivas, esos engorros del sexo reproductivo y el embarazo dejarán de asolar a la humanidad, o en particular a las mujeres. Todo el mundo (individuos, parejas hetero u homo, incluso el Papa si quiere) podrá encargar un hijo/a con sus propios genes debidamente depurados de características indeseables, y generado en matrices robóticas. Aparte de evitar todos esos episodios pesados, dolorosos o repugnantes que lleva consigo la reproducción mal llamada natural, esa solución tendrá una ventaja principal, la de permitir que las mujeres puedan continuar su carrera profesional sin interrumpirla antes de los treinta y cinco años, como la fisiología sigue imponiendo ahora. La tecnología reproductiva, siempre vista con sospechas por los carcas de siempre, está laborando por la igualdad, por una vida más libre. Huxley era otro cenizo, y la gestación en laboratorio se le hacía rara porque él no tenía que parir. Hemos progresado, y las pesadillas de anteayer son nuestros sueños de hoy.

La innovación tecnológica se ha vuelto como la Iglesia de los viejos tiempos, no hay salvación fuera de ella. Si las perspectivas que abre no te agradan debe ser por algún complejo mal resuelto que puede llevarte antes o después a las manifestaciones organizadas por la conferencia episcopal. O, en versión más discreta, a asumir una sensibilidad neanderthal y, en un rincón, esperar que las innovaciones no lleguen a tiempo para pillarte. No habrá cosa más pedante que predicarle a la mayoría de la humanidad que sus aspiraciones -que la tecnología colmará antes o después- están equivocadas. Así que todo eso me parece muy bien, videopantallas y matrices robóticas: sí, darán un mundo extraño, pero el de hoy ya lo es, y cambiar de extrañeza de vez en cuando no está mal.

En realidad sólo le veo un inconveniente a la idea de la señora Prasad: todo eso debe costar muy caro. Una fertilización artificial ya supone una fortuna, y un embarazo de laboratorio debe salir a un pico, de modo que la mujer libertada de ese trance por la tecnología no sólo no se verá obligada a dejar su carrera antes de los treinta y cinco sino que se verá obligada a continuarla con frenesí muchas horas por día muchos años de su existencia. El precio de un hijo obtenido por esos medios debe ser más o menos el precio de un piso -sin contar gastos posteriores de desarrollo y manutención, que estarán a la altura de la inversión inicial- de modo que se creará también algún tipo de hipoteca destinada a financiarlo (no sé si eso podrá incluir la dación en pago en caso de crisis). La cosa se agrava si la carrera que no hay que interrumpir es, por ejemplo, la de operadora de telemarketing o alguna otra ocupación igualmente apasionante pero mal pagada. Porque después de encontrar medios para abolir todo tipo de límites de la vida humana (podemos vivir cada vez más tiempo conectándonos cada vez con más gente más lejos) lo único que el avance tecnológico no evita es que todo eso produzca cada vez más horas de trabajo cada vez más tedioso -y más difícil de conseguir y mantener. Más años de vida y más posibilidades abiertas en nuestro horizonte suelen significar más tiempo buscando empleo y pagando cuentas. Orwell y Huxley eran dos cenizos profundamente equivocados: no es que el futuro sea inquietante. A no ser que ocurra algún accidente, es simplemente muy aburrido. Claro que para aliviarlo siempre se podrá comprar una wii perfeccionada con la que en los ratos libres podamos, por ejemplo, sentir con muchísimo realismo lo que era vivir como los neanderthales.

Etiquetas:

Aarathi Prasad,

Like a Virgin,

reproducción artificial

viernes, 14 de septiembre de 2012

Cenicienta se merece unos azotes

Me dice M. que por qué no hablo del último boom editorial, a saber Cincuenta Sombras de Grey (que también podría ser Cincuenta matices de gris; parece que tiene que ver con la corbata del protagonista). Bien, porque no lo he leído. Aunque verdad es que hace ya un tiempo me encontré con un artículo al respecto donde constaba que el libro, a punto de ser lanzado, iba a vender como pipas. Si es previsible para eso, ¿por qué no lo sería para reseñarlo sin haber mirado una página?

Pero prefiero ser cauto y limitarme a reseñar lo que sé. Se trata, dicen, de porno para mamás. Yo suponía que ese rótulo lo había acuñado por maldad algún contrario, pero parece que no. E. L. James, la autora, que aproximándose a la cincuentena escribió el libro -eso dice- para no hacer cosas peores, es una buena madre que prefiere que sus hijos no lean lo que ha escrito, y ha recibido muchas cartas de lectoras que le agradecen lo mucho que el libro ha hecho por animar su matrimonio. Es, por tanto, un rótulo asumido de buena fe, pero “porno para mamás” se presta a confusión. Las mamás tienen experiencia en vertientes muy fisiológicas de la existencia que las podrían hacer muy aptas para el más duro de los pornos. Más que cualquier adolescente depravada. Pero no, el porno para mamás es suave y sentimental, vete a saber por qué. Y es un género en pleno desarrollo que ha propiciado nuevas versiones de clásicos de la literatura en las que, por poner un ejemplo, Jane Eyre, después de tanto sufrir, se va a la cama con Mr. Rochester, sin que ese final feliz rebase los límites del buen gusto. 50 Sombras de Grey va un tanto más allá, porque incluye, como se sabe, sadomasoquismo.

Quitando ese precedente extremo e insuperable que son la Vidas de Santos, se puede decir que la literatura sadomasoquista empieza (es un poco obvio, como ella misma) con el Marqués de Sade y se completa con Leopold Sacher-Masoch y da lugar a un género literario prolífico aunque poco variado donde casi lo único que cambia, aparte del atrezzo, son las disertaciones, en general largas, que acompañan al vaivén de la fusta. Entre Sade y Masoch está también Hegel, quien en su Fenomenología del Espíritu incluyó un pasaje sobre el Amo y el Esclavo que sigue siendo el texto fundamental de la filosofía SM. En versiones más recientes como las 50, el protagonista dominante ha dejado de ser un aristócrata cruel y pedante para volverse un ejecutivo de la economía virtual (historias como las de Nueve semanas y media o Secretaria ya iban por ahí) que se interesa, con perverso desdén, por una pobre chica. No deja de ser el argumento de La Cenicienta, que llega a princesa a fuerza de vivir fregando a cuatro patas: sufrir por sufrir, unos zapatitos de cristal son peores que cualquier azotaina.

El Amo contemporáneo ya no es un príncipe, pero es inmensamente rico, apuesto y refinado, con alguna oscura herida en su interior que la humilde protagonista conseguirá curar después de someterse a un sinfín de tundas administradas regularmente. Administradas es el término justo, porque desde que Sacher-Masoch lo descubrió, el Contrato entre amo y esclava (o ama y esclavo en la versión originaria) se ha vuelto un fetiche más intenso que las varas de abedul o el corsé de cuero negro. Nada más lascivo que una buena cláusula.

50 Sombras de Grey es un regalo para quien quiera ironizar sin fatigarse mucho. Claro que tiene su gracia que en plena onda de reivindicaciones igualitarias le de a millones de mujeres (los lectores son principalmente lectoras) por deleitarse en los gozos de la sumisión. O que el destinatario ideal de toda esa lujuria sea algo así como un Luis de Guindos bien peinado, o como un directivo de Bankia, rico y cruel pero con un corazón que pide rescate.

Pero el punto crucial está en otra parte, y tiene que ver con la suavidad de ese porno para mamás o para matrimonios. Esas vidas en pareja que acaban de vez en cuando en los periódicos -en la sección violencia de género- son con frecuencia obras maestras de un sadomasoquismo cotidiano pero muy creativo, con sus pizcas de porno duro. Bueno es recordar que los novios también firman un Contrato, aunque en él, junto a la comunión de bienes y otros asuntos menores, se olvide reglamentar la frecuencia y el método de las palizas. En la crónica del crimen no se suele decir mucho de esa maraña afectiva, financiera e incluso erótica, ni menos aún de esa dialéctica hegeliana que en conjunto pueden transformar una pareja de novios en una tragedia; pero es que, pongamos las cosas en su sitio, no hay manera de disfrutar de esa zurra en bruto. 50 Sombras de Gray hace con los maltratos domésticos lo que Ferrán Adriá puede hacer con una butifarra. Extrae, destila, sublima y sirve en formas elegantes y en dosis que no indigestan. Hay en la vida y en los libros crueldades más originales, pero en general no sirven para alegrar parejas.

Etiquetas:

50 sombras de Grey,

best seller,

literatura,

sadomasoquismo

martes, 11 de septiembre de 2012

La lotería en Babilonia

El nombre de esta entrada no es una alusión maligna al complejo Eurovegas que se va a construir, parece, en algún páramo madrileño: es el título de un cuento de Jorge Luis Borges. Cuenta cómo la lotería de aquella ciudad, al principio un juego simple con pequeños premios y sin mucho éxito, se animó desde que empezó a incluir, entre sus premios positivos, algunos negativos: multas, que tiempo después se transformaron en penas de cárcel. El peligro incrementó el desafío y el interés. La pasión de los babilonios por el juego, la voluntad de hacerlo más excitante y de ponerlo al alcance de todos fue haciendo que los premios, y también los castigos, dejasen de ser monetarios y se tornasen imprevisibles, llegando de la máxima buenaventura a la peor atrocidad; que la lotería pasase a ser gratuita y general y los sorteos secretos. Como la buena o mala suerte en la lotería podía determinar cualquier detalle de la vida de cualquier ciudadano, la lotería asumió todas las funciones y todos los poderes del estado; o de un estado con poderes absolutos. Con el tiempo, se hizo imposible saber si cualquier cosa que ocurriese a cualquiera en cualquier momento era el resultado de un sorteo hecho a oscuras o del azar en general. Y, en realidad, qué más daba.

La lotería en Babilonia, como explica Borges al final, de varios modos contrarios, viene a ser una alegoría de un universo gobernado por el azar. O por un dios ludópata sin designio propio al que el rumbo concreto que vaya a seguir el mundo le da tan lo mismo que se lo juega a los dados. La idea es antigua. Los griegos imaginaron a Zeus echando a los dados cuestiones importantes; y recuerdo vagamente que en una ermita de un pueblo español había o sigue habiendo un Santo Niño o un Cristo con una baraja en la mano. El Azar impone respeto; algún que otro dios recurre a él como autoridad superior, y la propia Razón tiene que cederle el paso aunque después se explaye a sus espaldas.

Pero ya que se ha hablado de Eurovegas habría que preguntarse si el proyecto de Mr. Adelson se parece al de la Lotería del cuento. Y no, no tiene nada que ver. Es verdad que ya ha comenzado suplantando, al menos en parte, al estado, y alterando sus leyes, y que con su peso transformará las alcaldías vecinas y quizás el propio gobierno de la Comunidad en anexos administrativos, ocupados de la recogida de basuras, la regulación del tráfico y poco más. Pero eso no es novedad, porque la economía española ya tiene estilo de casino hace un buen tiempo y, con algunos matices de cortesía, está por encima de ceremonias del tipo de elecciones y preceptos constitucionales. Es verdad también que da fe de la pasión nacional por el juego: no puede ser por azar (qué redundancia) que en un país hundido hasta el cuello en deudas de juego se proponga comprar una gran ruleta que, con un golpe de suerte mediante, nos haga ricos de nuevo pasado mañana. Pero Eurovegas sólo anuncia sus premios en metálico, y por ello no necesita ser secreta; las desgracias que pueda sortear no es que sean secretas, casi se pueden ir enumerando, pero no llevarán el sello de la compañía, ocurrirán porque sí. A fin de cuentas no tenemos el arrojo desquiciado de los babilonios del cuento: nos gusta el juego, pero no pensar que en él también se pierde. Mal está que nos toque un desastre como para que aún se nos recuerde lo que nos costó el décimo. En realidad nadie quiere Eurovegas para promover el juego, sino para asegurar puestos de trabajo, sustentos de familias y días de mañana. Jugamos, quién lo diría, para asegurarnos. A los dueños de los casinos les pasa lo mismo: por la misma razón que hace que las putas no se enamoren en el trabajo, ellos no dejan nada al azar. Los perdedores (losers en inglés: en EEUU es un insulto) le llaman a eso hacer trampa, pero en realidad no es más que garantizar la inversión; dada la importancia que adquirirá para la región, no sería tanto pedir que, si las cosas llegan a ir mal, se haga algo por rescatar a Eurovegas o a los bancos que la financien. Hay precedentes. El mundo es muy azaroso de por sí, y los casinos no lo hacen más de lo que ya es, sólo concentran el juego en algunos lugares y sus ganancias en algunas manos, para que los demás podamos libremente meditar sobre la vida, que es una tómbola.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

El Ecce Homo y la vanguardia

Cómo no hablar del Ecce Homo de Borja. En serio, digo. Cecilia Giménez, la restauradora que acabó transformándose en autora a su pesar, ha sufrido mucho por las burlas, pero quizás la hayan perturbado más los elogios, o el movimiento iniciado en pro de la conservación de su obra. A ella le gustaba el Ecce Homo tal como era antes, y no tal como ella misma lo dejó sin querer, de modo que puede añadirle leña a su humillación que la comparen con Bacon o con Goya.

Contemplado como puro objeto, el Ecce Homo de Cecilia Giménez tendrá, sí, algún lejano paralelo con cuadros de Bacon, y quizás menos lejano con detalles nada secundarios de cuadros de Goya. Tiene un valor de imagen inequívoco -basta ver los millares de interpretaciones y parodias que le han surgido en pocos días- y además adecuado, porque si se trata de plasmar una víctima sacrificial cargada con los pecados del mundo (eso viene a ser un Ecce Homo) ese muñeco deforme, borroso e inflado, horrible y al mismo tiempo inocente, expresa la idea con mucha más efectividad que todos los ecce homos. A su modo es más realista, incluso: un torturado puede parecerse más a eso. Es muy pronto para saber si el Ecce Homo de Borja perdurará como ícono, pero, al margen de los caprichos de la celebridad instantánea, tendría méritos para ello.

No es, sin embargo, una obra de arte. La obra de arte, un término de la tradición occidental, es intencional, y consiste en una interpretación de la realidad y de la tradición artística anterior. O sea, el pintor puede llevar una chapuza a la condición de obra de arte siempre que cumpla una serie de requisitos, entre los cuales el más simple ha solido ser el de dominar el oficio consagrado por la tradición; la deformación es entonces expresiva porque tuerce un canon del que se dispone. Picasso, parafraseando su modesto dicho, podía permitirse pintar como un niño entre otras cosas porque antes ya sabía pintar como Miguel Ángel.

Hay otras tradiciones en que ese modelo de arte no es necesario. Habrá pocos objetos artísticos que alcancen la fuerza expresiva de esos fetiches africanos creados por la amalgama que nosotros diríamos casual de objetos y de restos sacrificiales (y está claro que no me refiero aquí al arte africano propiamente dicho, producto de un estilo y una destreza depurados); han inspirado no poco a las vanguardias europeas y sirven a la perfección para materializar una cierta concepción de lo sagrado. En la tradición europea no faltan ejemplos de eso que se llegó a llamar acheiropoietos, “no hecho por manos”, una obra surgida prodigiosamente o traída por los ángeles. Más de una imagen milagrosa del cristianismo altomedieval pertenece a esa categoría, y aún impresiona por su rusticidad; o en otras palabras por ser una sublime chapuza. Se trata por supuesto de obras sin autor conocido, y no por un fallo de la memoria sino porque el autor es en ese caso irrelevante, o mejor dicho contra-relevante. Sólo después de muchos siglos de arte basado en una destreza aprendida y una inspiración incontrolable, las vanguardias del siglo XX llegaron a ofrecernos de nuevo, transmutada en objeto de arte, esa manifestación bruta que antes sólo se encontraba fuera, o en las márgenes del arte. Ahora un artista puede pintar uniformemente de azul un rectángulo de lienzo y titularlo “Azul”; otro probar con el azar que distribuye sobre el cuadro el chorreo de la pintura, o exhibir una piedra rota o un inmenso cubo de acero. El viejo requisito de dominar el oficio según los cánones académicos está, digamos, en vía muerta: quizás todos esos artistas sepan pintar o esculpir como Miguel Ángel pero eso viene a ser ya irrelevante. Lo que importa es que sepamos redescubrir la belleza de un color simple, o de las texturas sin forma, o de las formas del azar. En cierto sentido, en muchas versiones del arte de vanguardia vamos a parar a lo mismo que encontramos en los jardines chinos, donde al lado de porcelanas o acuarelas convencionales se exponen las volutas de grandes piedras de jade, tal cual han sido encontradas: la belleza de la materia que no necesita autor.

Hay sin embargo una diferencia importante, y consiste en que todas esas expresiones del desdén hacia el arte en el sentido clásico vienen unidas a una inflación del concepto clásico de artista, y de la gestión clásica del arte. Hay autor, la firma se ha vuelto inexcusable, y genera valores financieros exorbitantes. La intención expresiva del artista no se mide ya por su dominio de una destreza artesanal, sino por su capacidad de disertar sobre su borrón o su piedra rota o su cubo, o mejor aún por conseguir que alguien debidamente calificado diserte: la realidad y la tradición a la que se refiere la obra ya no es sino la de la exégesis. Un exegeta impar de su propia obra era por ejemplo Antoni Tapies, que sabía explicar como nadie que los retornos contemporáneos a la pintura figurativa eran concesiones a lo más rancio y obsoleto de la tradición occidental (sería justo, sin embargo, recordar que vivía en una masía convenientemente obsoleta, del siglo XIV). Parte del entusiasmo por el Ecce Homo de Cecilia Giménez viene de una cierta revuelta del público ignaro ante un arte contemporáneo que necesita por un lado que el público no comprenda y se someta a su exégesis, y por el otro artistas de renombre -o agentes o herederos de ellos- con el bolso tan inflado como su ego. El Ecce Homo de Cecilia Giménez es por el contrario una conjunción extemporánea de nociones muy dispares: la expresividad y la sacralidad del azar, el autor que se esconde, la gratuidad del arte. Vale por lo menos por su modestia.

Etiquetas:

acheiropoietos,

arte,

Borja,

Cecilia Giménez,

Ecce Homo,

vanguardia

lunes, 27 de agosto de 2012

Las ruinas de Bolonia

Parece que en España los recortes están a punto de arruinar Bolonia, o sea el proyecto de homologación y coordinación de las universidades europeas. Verdad es que era caro, y no sé si toda mejora del sistema educativo debe ser cara, pero desde luego lo son todas las que despiertan algún interés; suponía sobre todo movilizar profesores y alumnos de una esquina a otra del continente, fomentar la dialogía, el trabajo de equipo y el intercambio. Tenía, además de otros atractivos, algo de esa doctrina mercantil que Marx denunció en su momento: la de que la plusvalía se crea mediante el comercio. Marx, aunque no tuviese ni ordenador ni smartphone, ya sabía de qué modo aumenta el volumen de un vaso de agua cuando no se hace más que agitarlo.

Es verdad que, incluso sin recortes, la cosa ya andaba mal, y al parecer generaba, más que otra cosa, una incalculable metástasis burocrática (que nadie pensó hasta el momento en recortar). No es exclusivo de Bolonia. En Brasil el sistema de fomento de la formación y la investigación viene produciendo el mismo tipo de resultados. O sea, todo ese incentivo y acicate que se apoya en el registro y control de proyectos, planificación detallada e informes de resultados va produciendo una cosecha ubérrima de informes de resultados, planificaciones detalladas y proyectos. Quien conozca la diferencia entre eso y el trabajo científico me entenderá. Quien no me entienda podrá seguir plantando viñas sobre un mapa de la Rioja o exprimiendo el gráfico de una naranja.

Todo eso es culpa de las ciencias humanas, que por no ser exactas se han convencido de que deben ser flojas. O de una de sus palabras favoritas, esa abstracción tan discutible que es la sociedad. De tanto repetirla nos hemos convencido de que la sociedad existe, y de que por ello puede ser reformada, mediante la reforma de abstracciones de segundo grado que son leyes, reglamentos y estatutos. Y si ello es posible para la sociedad en general, qué decir de la universidad, que ya es un sector especialmente abstracto. Sin embargo, cualquier somera aproximación empírica a una universidad muestra que ella está compuesta de sujetos concretos, incluso tangibles, dispuestos en densas relaciones. Relaciones sociales, valga la redundancia. Esas relaciones, infelizmente, incluyen excesos de compadreo, comadreo, complacencia, complicidad, conformismo, comodidad para limitarnos a un prefijo; lo que, volviendo a la gran abstracción, nos hace pensar en una universidad estancada propia de una sociedad estancada. No sé bien qué tipo de medidas pueden tomarse para desestancarla, pero me temo que si las hubiese deberían ser simples, incluso baratas, o sea extremamente improbables. Construir arquitecturas boloñesas sobre esa base no llega a cambiarla; más bien es una invitación a que el mismo entramado se infle hasta ocupar todo el espacio. A falta de sustancia lo puede rellenar de papeleo.

Etiquetas:

burocracia,

Plan Bolonia,

universidad

lunes, 6 de agosto de 2012

Play it again, Sam

Ahora ya lo dice la Ciencia: las músicas que se oyen se parecen cada vez más unas a otras. Un estudio del CSIC, comparando cerca de un millón de canciones del pop de las últimas décadas, y aplicando un análisis matemático masivo de alguno de sus parámetros, ha concluido que lo que se oye en esa fantástica profusión de aparatos diferentes (radios, tocadiscos, ordenadores, televisiones, Ipods, smartphones, etc. etc. etc. etc. etc.) es cada vez más igual. Al estudio se le puede objetar lo que se puede objetar a todo ese tipo de estudios: generaliza, se funda en muy pocos parámetros y desprecia muchos más, salta por encima de los contextos. Pero tiene también la mínima ventaja que tienen ese tipo de estudios: establece un dato duro que si no lo explica todo al menos no puede dejarse a un lado cuando se quiere describir todo. Muchos habían expresado, sin necesidad de ordenador, la sensación de que la música de hoy en día suena cada vez más igual; ahora hasta un ordenador lo siente, con un deje nostálgico.